Clair-Obscur

“Le rêve doit-il crève?”

(꿈은 죽어야만/파멸해야만 하는가?)

이야기

지그문트 프로이트(Sigmund Freud)는 일찍이 〈꿈〉의 중요성에 주목했다. 불후의 명저 《꿈의 해석(Die Traumdeutung)》에서 그는 〈꿈〉이란 무의식적 소망의 투영으로, 현실과 도덕에 의해 억압된 내적 욕망들이 심상들로 구체적 실체를 획득하여 은밀한 방식으로 표출되고 충족되는 현상이라 주장했다.

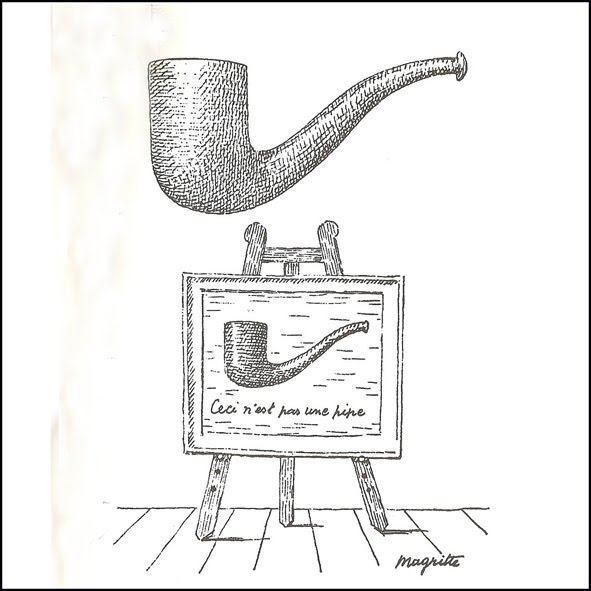

많은 사람들은 〈꿈〉이 한낱 허망한 것이라고 이야기하곤 한다. 그 속에 있을 때는 행복할지언정 그것은 현실이 아닌 하나의 가상일 뿐이기에, 그 어떠한 〈꿈〉을 꾸어도 실제 우리가 처해 있는 이 세계에서의 상황은 하나도 변하지 않기에 〈꿈〉은 어디까지나 〈꿈〉일 뿐이라고 말이다. 그래서 사람들은 아이들이 “저는 커서 무엇무엇이 될래요!”라고 해맑게 이야기하는 모습을 보고 반은 흐뭇해하면서도 나머지 절반은 씁쓸해한다. 자기도 한때 저렇게 이야기하던 시절이 있었다는 것, 그리고 동시에 체득된 현실의 잔인성에 의해 저 문장은 마치 마그리트의 캔버스가 붕괴해버리듯1나는 여기서 미셸 푸코가 쓴 《이것은 파이프가 아니다(Ceci n’est pas une pipe)》의 다음과 같은 구절을 생각하고 있다:

「하지만 나는 심지어 이 애매모호함마저 확신할 수 없다. 아니 오히려 나에게 정말 의심스러워 보이는 것은 위 파이프의 위치 불명의 부유성과 아래 파이프의 안정성 사이의 간명한 대립이다. 좀더 가까이 들여다본다면, 캔버스를 지탱하고 있고 데생이 거처하는 액자를 받치고 있는 저 받침대의 다리들, 즉 그 투박함 때문에 눈에 띄게 확실히 드러나는 마루 위에 놓인 이 다리들이 사실 비스듬히 깎여 있다는 것을 쉽사리 알 수 있다. 그것들의 접촉면은 겨우 세 개의 뾰족한 끝일 뿐이어서, 그에 비해 어느 정도 덩치를 가진 전체로부터 어떠한 안정감도 빼앗아 버리고 만다. 곧 추락한다는 것일까? 받침대, 액자, 캔버스 혹은 화판, 데생, 문장들이 무너져 내린다는 걸까? 나무는 부러지고, 형상들은 조각나고, 문자들은 각각이 분리되어서 말들은 아마도 더 이상 다시 구축되지 못할 정도가 될 터이니 ― 지상에선 이렇게 몽땅 망가지는 데 비해, 저 위에선, 크기도 잴 수 없고 위치도 알 수 없는 저 큰 파이프가 움직이지 않고 떠 있는 접근 불가능한 기구(氣球)처럼 그렇게 영원히 떠 있을 것이라는 것인가?」― 미셸 푸코(Michel Foucault), 『이것은 파이프가 아니다(Ceci n’est pas une pipe)』. 김현 역, 고려대학교 출판문화원, 2010. pp. 14-15. 산산조각 날 것임을 알고 있기 때문이다.

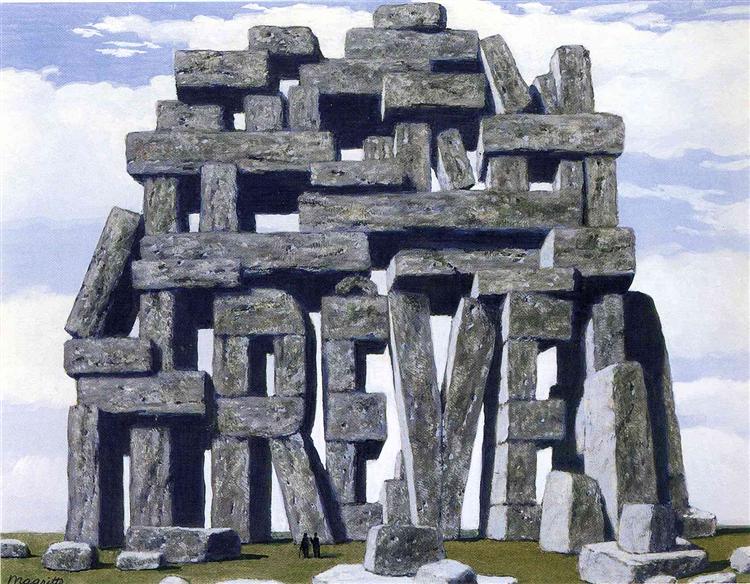

르네 마그리트(René Magritte). 이 유명한 벨기에 화가의 그림은 바로 이 지점에서 〈꿈〉에 대한 우리의 논의를 정확히 요약한다. 「대화의 기술(L’art de La Conversation)」을 잠시 떠올려보자. 미셸 푸코가 주지하는 바와 같이, 초원 위에 서 있는 작은 두 사람의 청취 불가능한 대화는 아주 큰 돌들의 침묵 속으로 빨려들어가고 있다. 그림 앞에 선 우리는 모든 이야기가 빨려들어가는 돌들의 가장 근간에 단어가 쓰여 있음을 본다. 눈이 가장 먼저 가닿아 반응하는 것은 프랑스어 RÊVE, 즉 ‘꿈’이다. 그런데 이 네 글자는 중앙으로부터 살짝 오른쪽으로 비켜 서 있어서, 왼쪽의 수직적인 배치를 이루는 돌들이 또 하나의 철자를 구성하여 개입할 여지를 남겨둔다. 중간을 가로지르는 수평 획의 튀어나간 부분을 약간 흐리게 보면 표언은 CRÈVE, 즉 ‘죽을 정도의 고통’ 또는 ‘죽음’이라는 의미를 획득하게 된다.2여기서 나는 미셸 푸코의 《이것은 파이프가 아니다(Ceci n’est pas une pipe)》에서 다음과 같은 구절을 생각하고 있다:

「아주 단정한 그 데생에서는. “이것은 파이프가 아니다”와 같은 명기로도 곧 형상은 자신으로부터 일탈해 자신의 공간으로부터 고립되고 결국은 자신에게서 먼 듯 가까운 듯, 자신과 비슷한 듯 다른 듯 알 수 없는 방식으로 부유하기 시작한다. 〈이것은 파이프가 아니다〉의 반대편에는 〈대화의 기술(L’Art de la conversation)〉이 있다. 창세기, 혹은 거인족과 신들이 전쟁을 벌이던 시대의 풍경 속에서 조그마한 두 사람이 한창 말을 나누고 있다. 청취가 불가능한 담화, 곧바로 돌들의 침묵 속으로, 즉 이 두 사람의 벙어리 수다꾼들 앞에 거대한 돌더미로 불쑥 솟아 있는 벽의 침묵 속으로 잦아드는 중얼거림이다. 그런데, 되는대로 얹혀 있는 이 돌더미는 그 하단부에서 해독하기가 아주 쉬운 일군의 문자들을 이루고 있다: RÊVE(조금 더 자세히 보면 TRÊVE나 CRÈVE로 보충할 수도 있다). 【역주: ‘rêve’의 뜻은 꿈이며, ‘trêve’는 휴지(休止), 멈춤이고, ‘crève’는 죽음, 죽을 지경의 고통이다.】 마치 그 모든 약하고 무게 없는 말들이 돌들의 혼돈을 조직할 힘을 얻었던 것처럼 보인다. 혹은 반대로, 깨어나긴 했지만 곧바로 사라져 버린 인간들의 수다 뒤로, 사물들이 그들의 침묵과 잠 속에서 하나의 말 ― 그 어느 것으로도 지울 수 없는 확고한 한마디를 구성할 수 있었던 것처럼 보인다. 그런데 그 말은 이미지들 중에서 가장 덧없는 것들을 가리키고 있다. 그러나 그것이 다는 아니다. 왜냐하면 사람들이 마침내 침묵으로 축소되었을 때 사물들의 뜻과 소통하고 피안으로부터 오는 끈덕지고도 수수께끼 같은 그 말들의 침투를 받아들이는 것은 바로 꿈 속에서이기 때문이다. 〈이것은 파이프가 아니다〉는 사물의 형태 속에 담론이 새겨진 경우였다. 그것은 부정하고 분할하는 모호한 힘이었다. 반면, 〈대화의 기술〉, 그것은 사람들의 무관심 속에서 자신들 고유의 말을 이루어 내고, 사람들이 알아차리지 못한다 하더라도 대화를 그들의 일상적 수다 속에 심어 넣는 사물들의 자체 중력이다.」― 미셸 푸코(Michel Foucault), 『이것은 파이프가 아니다(Ceci n’est pas une pipe)』. 김현 역, 고려대학교 출판문화원, 2010. pp. 48-50.

약간의 맥락적 또는 구성적 개입이 기반의 의미를 완전히 바꾸어놓는 이 모호함, 단 한 글자의 차이로부터 오는 이 기가 막힌 차이는 주목할 만하다. 비단 ‘꿈(rêve)’은 순식간에 ‘죽을 듯한 고통(crève)’으로 변모할 수 있음을 암시하기 때문만은 아니다. 실은 그보다 더하다. 앞서 논의한 바 있듯 가장 아래에 서 있는 ‘꿈(rêve)’은 흔들리기 일쑤이며, 그 위에 구축된 것들은 그림이 은연 중에 보이듯 와르르 무너져 바닥으로 비산해버리기 마련이라는 점은 사람들 모두가 인정하는 사실이니까. 마그리트가 캔버스에 그려낸 도발, 금방이라도 무너져버릴 듯한 이 위태한 사물들의 배치 관계들을 바라보며 우리는 한 가지 질문을 떠올려야 한다. 당초의 문장: “Le rêve doit-il crève? (꿈은 죽어야만/파멸해야만 하는가?)”가 바로 그것이다.

얼마 전 공개된 비디오 게임 《Clair-Obscur: Expediction 33》은 바로 이 인간성의 뿌리를 궤뚫는 질문을 던진다. 서사 · 인물의 설정들, 회화와 인간 사이를 관통하는 요소들 모두가 주목하고자 하는 두 개의 미묘한 단어들: 〈꿈(rêve)〉과 〈죽음/고통/파멸(crève)〉을 가리키고 있음을 파악하는 것은 그리 어렵지 않다.

나는 작중 대립하는 인물의 쌍들을 열거해본다. 마엘(Maelle) 대 베르소(Verso), 또는 알리시아(Alicia) 대 베르소(Verso). 페인트리스(Paintress) 대 큐레이터(Curator), 또는 알린(Aline) 대 르누아르(Renoir)이 바로 그것이다. 순서를 바꾸어 말해서는 안 된다. 정확히 저 순서로 인물들이 배열되고 대조될 때에야 우리가 주목하고 있는 미묘한 두 단어의 관계가 모습을 드러내기 때문이다.

감상자는 서사의 말미에 이르러 작품의 무대가 되는 도시 〈르뮈에르(Lumière)〉와 주변 세계 모두가 화재 사고로 인해 아들 베르소를 잃은 어머니 알린이 그려내 만들어진 것임을 알게 된다. 이야기의 중심에 자리한 제33원정대의 유일하게 너무 어린 소녀, 마엘의 이름도 하나의 잘 칠해진 허상에 불과하다. 그녀의 정체란 다름 아닌 그 화재 속에서 눈 하나가 녹아내리고 성대마저 타 ‘살아 있는 유령’이 된 딸, ‘작가’라는 집단의 계략에 속아넘어간 자신 때문에 슬픔에 잠긴 어머니에 대한 죄책감으로 그녀를 그 꿈속에서 꺼내오기 위해 발을 내딛은 알리시아이기 때문이다.

페인트리스, 그러니까 어머니가 지금까지 덧칠(repeindre)로써 유지해온 이 세계 앞에는 두 가지 선택지가 놓인다. 첫째, 르누아르 즉 아버지, 또는 큐레이터3현실적 요구들을 바탕으로 하여 어떤 작품이 유지 또는 보관될 만한 가치가 있고 어떤 작품은 그렇지 않은지를 결정하는 사람이 큐레이터라는 점을 생각해보면, 거짓된 것으로 드러난 한 캔버스 안의 세계를 파기하려는 그의 입장은 전형적인 큐레이터의 입장이라고 할 수도 있겠다.의 입장. 그는 자신의 건강과 실제의 삶을 희생하면서까지 꿈속에 머무르고자 하는 것은 현실에 대한 배반이라고 본다. 그에게 있어 캔버스는 하나의 잘 그려진 허상이자 도피처에 불과하므로, 이 세계는 폐기되어야 하며 모든 등장인물은 그가 원래 있던 곳으로 되돌아가야 한다. 둘째, 알린 즉 어머니, 또는 페인트리스의 입장. 그녀는 이 모든 것이 꾸며진 것임을 알고 있음에도 불구하고 기꺼이 작별에 시간을 더 쏟고자 한다. 이미 지나가 되돌이킬 수 없게 되었음에도 과거의 사건들을 재구성하고, 하나의 생생한 방식으로 재현함으로써 누군가 살아 있을 적에 가능했을 모든 가능성들을 꿈꾼다. 그녀에게 있어 캔버스는 가정법 위에 펼쳐지는 하나의 세계이자 암울한 현실에 대한 정성스러운 장례다.4우리는 작품에서 모험의 제1동기였던 ‘고마주(gommage)’ 현상을 복기해야 한다. 매년 한 차례 페인트리스가 깨어나 비석에 적힌 숫자를 1씩 줄일 때 펼쳐지는 이 현상은 그려진 정수 이상의 나이를 가진 인물들이 붉은색과 하얀색의 꽃잎으로 비산해 죽음을 맞이하는 현상이다. 고마주는 ‘지우다’ · ‘문지르다’ · ‘벗겨내다’는 뜻을 가지는 프랑스어이자 고무 지우개 등으로 그려진 것들을 긁어내는 일을 가리키는 미술 용어임을 고려한다면, 세계를 나름대로 덧칠하여 존재를 구성하는 한 사람의 죽음을 표현하는 이 기법은 참으로 깊은 함의를 가진다고 해야 할 것이다.

두 가지 선택지 중 무엇을 택해야 하는가? 작품은 그 대답을 마지막까지 보류한다. 그려진 인물과 덧칠된 인물들이 공존하는 하나의 화폭, 꿈과 현실 사이에 애매모호하게 걸쳐진 이 세계에서 대립 구도는 마지막까지 지속된다. 절정의 순간, 게임은 플레이어에게 지금껏 미루어왔던 단 하나의 선택을 요구한다. 이 선택은 잔인하지 않을 수 없다. 게임은 세계는 그려지고 덧칠된 하나의 꿈(rêve)이라는 사실을 분명히 주지시키지만, 그럼에도 불구하고 알리시아의 항변대로 이 세계의 바깥이란 목소리와 시각을 모두 잃어버린 그녀가 하루하루를 새장에 갇힌 신세처럼 보내야 할, 그녀의 오빠 베르소가 부재하는 고통(crève)임도 정확하게 보여주고 있으니까. 지리멸렬한 현실에서 단 하나라도 좋으니 어떠한 의미를, 자신이 통일시킬 수 있는 단 하나의 세계를 꿈꾸는 우리는 마지막까지 딜레마에 처한다. 마엘을 선택하여 이 모든 가상적 유희를 유지해야 하나, 아니면 베르소를 택하여 어떻게 해서도 벗어날 수 없는 이 비합리 속으로 복귀해야 하나? 현실이 우리에게 드리우는 그림자로 가라앉는 와중에도 이 깨지기 쉬울 꿈을 여전히 그려내고자 하는 알린5작중 알린이 읊는 시 중에는 다음의 구절이 있다. “While we live in the shadows, swimming in the ink. We are, but a fragile dream, a singular weed, resisting, ever resisting.”을 존중해야 하는가, 아니면 죽음과 삶의 경계를, 세계의 잔인성을 있는 그대로 직시해야 함을 일깨우는 르누아르의 문장6작중 르누아르가 말하는 문장들 중에는 다음이 있다. “For the sake of the living, we must part with the dead.”을 인정해야 하는가?

우리는 다시 한 번 마그리트의 그림으로 되돌아가는 자신을 발견한다. 단 한 글자의 차이로부터 오는 이 기가 막힌 차이가 선언된 바로 저 그림. 그림은 ‘꿈(rêve)’은 순식간에 ‘죽을 듯한 고통(crève)’으로 변모할 수 있음을 암시하는 데서 그치지 않는다. 그것은 가장 아래에 서 있는 ‘꿈(rêve)’은 흔들리기 일쑤이며, 그 위에 구축된 것들은 그 어떤 때에도 와르르 무너져 바닥으로 비산해버리기 쉽다는 점을 폭로한다. 이 취약성을 부정적으로 평가하고 싶은 충동에 휩싸였던 우리는 지금 이 순간 딜레마에 처하게 된 이유를 생각하지 않을 수 없다. 위태위태하게 서 있는 기반 위에 구축된 저 수많은 돌들은 역설적으로 저 잔인한 토양 위에서도 억압된 욕망들이 어떤 구조나 형태, 즉 하나의 어떤 의미로 다가오는 통일성을 수립할 수 있다는 가능성을 보여주고 있으니까. 마그리트가 캔버스에 그려낸 도발, 금방이라도 무너져버릴 듯한 이 위태한 사물들의 배치 관계들을 바라보며 우리는 한 가지 질문을 떠올려야 한다. 당초의 문장, 삶의 마지막 순간까지 우리를 주저하게 만들 저 단 하나의 문장을.

“Le rêve doit-il crève? (꿈은 죽어야만/파멸해야만 하는가?)”

Tracklist

- 00:00 | Clair-Obscur: Expediction 33 OST – Maelle

- 02:48 | Clair-Obscur: Expediction 33 OST – Clair-Obscur

- 06:25 | Clair-Obscur: Expediction 33 OST – Gustave

- 10:12 | Clair-Obscur: Expediction 33 OST – Une vie à rêver

- 21:03 | Clair-Obscur: Expediction 33 OST – Lumière’s Opera ~ Nuit sur Lumière

- 24:57 | Clair-Obscur: Expediction 33 OST – Spring Meadows ~ Get Up! For Lumière!

- 28:55 | Clair-Obscur: Expediction 33 OST – Old Lumière ~ Révérence

- 33:08 | Clair-Obscur: Expediction 33 OST – World Map ~ Taking Down the Paintress

- 35:51 | Clair-Obscur: Expediction 33 OST – Paintress

- 44:41 | Clair-Obscur: Expediction 33 OST – Lumière ~ Lumière à l’Aube

- 48:32 | Clair-Obscur: Expediction 33 OST – It’s Time to Stop Painting

- 51:40 | Clair-Obscur: Expediction 33 OST – Forgotten Battlefied ~ Over the Fallen

- 55:04 | Clair-Obscur: Expediction 33 OST – World Map ~ Until You’re Gone

- 58:36 | Clair-Obscur: Expediction 33 OST – Our Drafts Collides

- 01:06:23 | Clair-Obscur: Expediction 33 OST – Une vie à peindre

- 01:17:12 | Clair-Obscur: Expediction 33 OST – Verso

- 01:20:22 | Clair-Obscur: Expediction 33 OST – Lumière

- 01:24:04 | Clair-Obscur: Expediction 33 OST – Alicia (Orchestral)

주석 및 참고문헌

- 1나는 여기서 미셸 푸코가 쓴 《이것은 파이프가 아니다(Ceci n’est pas une pipe)》의 다음과 같은 구절을 생각하고 있다:

「하지만 나는 심지어 이 애매모호함마저 확신할 수 없다. 아니 오히려 나에게 정말 의심스러워 보이는 것은 위 파이프의 위치 불명의 부유성과 아래 파이프의 안정성 사이의 간명한 대립이다. 좀더 가까이 들여다본다면, 캔버스를 지탱하고 있고 데생이 거처하는 액자를 받치고 있는 저 받침대의 다리들, 즉 그 투박함 때문에 눈에 띄게 확실히 드러나는 마루 위에 놓인 이 다리들이 사실 비스듬히 깎여 있다는 것을 쉽사리 알 수 있다. 그것들의 접촉면은 겨우 세 개의 뾰족한 끝일 뿐이어서, 그에 비해 어느 정도 덩치를 가진 전체로부터 어떠한 안정감도 빼앗아 버리고 만다. 곧 추락한다는 것일까? 받침대, 액자, 캔버스 혹은 화판, 데생, 문장들이 무너져 내린다는 걸까? 나무는 부러지고, 형상들은 조각나고, 문자들은 각각이 분리되어서 말들은 아마도 더 이상 다시 구축되지 못할 정도가 될 터이니 ― 지상에선 이렇게 몽땅 망가지는 데 비해, 저 위에선, 크기도 잴 수 없고 위치도 알 수 없는 저 큰 파이프가 움직이지 않고 떠 있는 접근 불가능한 기구(氣球)처럼 그렇게 영원히 떠 있을 것이라는 것인가?」― 미셸 푸코(Michel Foucault), 『이것은 파이프가 아니다(Ceci n’est pas une pipe)』. 김현 역, 고려대학교 출판문화원, 2010. pp. 14-15. - 2여기서 나는 미셸 푸코의 《이것은 파이프가 아니다(Ceci n’est pas une pipe)》에서 다음과 같은 구절을 생각하고 있다:

「아주 단정한 그 데생에서는. “이것은 파이프가 아니다”와 같은 명기로도 곧 형상은 자신으로부터 일탈해 자신의 공간으로부터 고립되고 결국은 자신에게서 먼 듯 가까운 듯, 자신과 비슷한 듯 다른 듯 알 수 없는 방식으로 부유하기 시작한다. 〈이것은 파이프가 아니다〉의 반대편에는 〈대화의 기술(L’Art de la conversation)〉이 있다. 창세기, 혹은 거인족과 신들이 전쟁을 벌이던 시대의 풍경 속에서 조그마한 두 사람이 한창 말을 나누고 있다. 청취가 불가능한 담화, 곧바로 돌들의 침묵 속으로, 즉 이 두 사람의 벙어리 수다꾼들 앞에 거대한 돌더미로 불쑥 솟아 있는 벽의 침묵 속으로 잦아드는 중얼거림이다. 그런데, 되는대로 얹혀 있는 이 돌더미는 그 하단부에서 해독하기가 아주 쉬운 일군의 문자들을 이루고 있다: RÊVE(조금 더 자세히 보면 TRÊVE나 CRÈVE로 보충할 수도 있다). 【역주: ‘rêve’의 뜻은 꿈이며, ‘trêve’는 휴지(休止), 멈춤이고, ‘crève’는 죽음, 죽을 지경의 고통이다.】 마치 그 모든 약하고 무게 없는 말들이 돌들의 혼돈을 조직할 힘을 얻었던 것처럼 보인다. 혹은 반대로, 깨어나긴 했지만 곧바로 사라져 버린 인간들의 수다 뒤로, 사물들이 그들의 침묵과 잠 속에서 하나의 말 ― 그 어느 것으로도 지울 수 없는 확고한 한마디를 구성할 수 있었던 것처럼 보인다. 그런데 그 말은 이미지들 중에서 가장 덧없는 것들을 가리키고 있다. 그러나 그것이 다는 아니다. 왜냐하면 사람들이 마침내 침묵으로 축소되었을 때 사물들의 뜻과 소통하고 피안으로부터 오는 끈덕지고도 수수께끼 같은 그 말들의 침투를 받아들이는 것은 바로 꿈 속에서이기 때문이다. 〈이것은 파이프가 아니다〉는 사물의 형태 속에 담론이 새겨진 경우였다. 그것은 부정하고 분할하는 모호한 힘이었다. 반면, 〈대화의 기술〉, 그것은 사람들의 무관심 속에서 자신들 고유의 말을 이루어 내고, 사람들이 알아차리지 못한다 하더라도 대화를 그들의 일상적 수다 속에 심어 넣는 사물들의 자체 중력이다.」― 미셸 푸코(Michel Foucault), 『이것은 파이프가 아니다(Ceci n’est pas une pipe)』. 김현 역, 고려대학교 출판문화원, 2010. pp. 48-50. - 3현실적 요구들을 바탕으로 하여 어떤 작품이 유지 또는 보관될 만한 가치가 있고 어떤 작품은 그렇지 않은지를 결정하는 사람이 큐레이터라는 점을 생각해보면, 거짓된 것으로 드러난 한 캔버스 안의 세계를 파기하려는 그의 입장은 전형적인 큐레이터의 입장이라고 할 수도 있겠다.

- 4우리는 작품에서 모험의 제1동기였던 ‘고마주(gommage)’ 현상을 복기해야 한다. 매년 한 차례 페인트리스가 깨어나 비석에 적힌 숫자를 1씩 줄일 때 펼쳐지는 이 현상은 그려진 정수 이상의 나이를 가진 인물들이 붉은색과 하얀색의 꽃잎으로 비산해 죽음을 맞이하는 현상이다. 고마주는 ‘지우다’ · ‘문지르다’ · ‘벗겨내다’는 뜻을 가지는 프랑스어이자 고무 지우개 등으로 그려진 것들을 긁어내는 일을 가리키는 미술 용어임을 고려한다면, 세계를 나름대로 덧칠하여 존재를 구성하는 한 사람의 죽음을 표현하는 이 기법은 참으로 깊은 함의를 가진다고 해야 할 것이다.

- 5작중 알린이 읊는 시 중에는 다음의 구절이 있다. “While we live in the shadows, swimming in the ink. We are, but a fragile dream, a singular weed, resisting, ever resisting.”

- 6작중 르누아르가 말하는 문장들 중에는 다음이 있다. “For the sake of the living, we must part with the dead.”